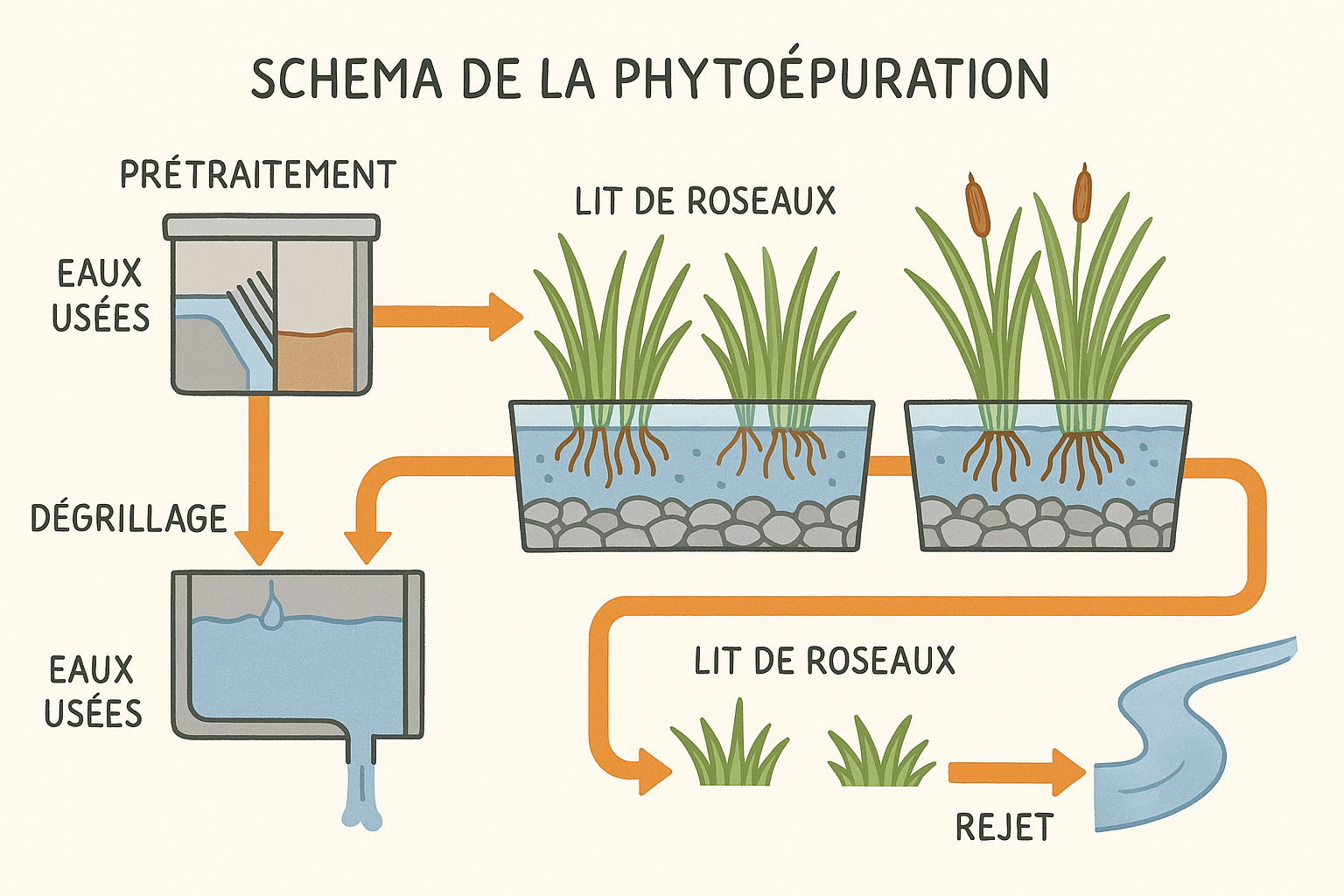

Lassé par les méthodes traditionnelles d’assainissement, l’envie de se tourner vers des solutions plus durables grandit dans nos sociétés modernes. La phytoépuration apparaît comme une alternative innovante et respectueuse de l’environnement. Ce système naturel utilise le pouvoir des plantes pour le traitement des eaux usées, transformant un simple jardin en un laboratoire verdoyant.

Qu’est-ce que la phytoépuration ?

La phytoépuration est une méthode qui repose sur l’épuration par les plantes. Elle traite les eaux usées domestiques grâce à différents types de végétation aquatique. Le fonctionnement repose sur des principes simples mais efficaces où les racines des plantes agissent comme une station de filtration naturelle.

Cela implique généralement l’aménagement d’un filtre planté de roseaux, qui joue un rôle crucial dans ce processus. Les micro-organismes présents autour des racines participent au traitement, permettant de décomposer les matières organiques et de capter les polluants.

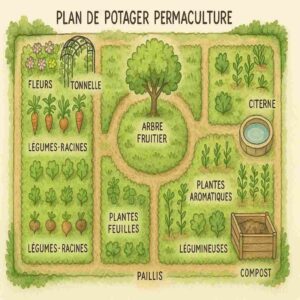

Les différentes étapes du traitement

La mise en place d’un système de phytoépuration commence par la compréhension des techniques naturelles requises. Tout commence avec l’étude du sol, indispensable pour ajuster les caractéristiques du bassin à celles du terrain. Il s’agit ensuite de choisir les espèces végétales adaptées, souvent résistantes et robustes face aux variations climatiques et aux charges polluantes.

Généralement, l’eau traverse plusieurs bassins. Chaque étape joue son propre rôle dans le traitement des eaux usées :

- Zone de décantation : où les solides lourds se déposent.

- Bassin de filtration, souvent rempli de sable et de graviers, pour filtrer mécaniquement les particules fines.

- Espace planté : ici, les bactéries fixées sur les racines des plantes éliminent efficacement les nutriments restants et purifient encore davantage l’eau.

Avantages environnementaux et sociétaux de la phytoépuration

Adopter un système de phytoépuration représente bien plus qu’un simple geste pour l’environnement. C’est un vrai avantage pour toute communauté cherchant à développer un mode de vie durable près de ses espaces naturels.

L’assainissement écologique non seulement réduit l’empreinte carbone par rapport aux systèmes classiques, mais permet aussi de recycler efficacement l’eau pour usage non potable. Du point de vue économique, ces installations favorisent l’autonomie des ménages en minimisant les coûts énergétiques liés au traitement traditionnel des eaux usées.

Contribuer à la biodiversité locale

En installant un tel système naturel, on ne tarde pas à observer une augmentation sensible de la biodiversité locale. En effet, le retour de certaines espèces animales et végétales devient rapidement apparent, renforçant ainsi un équilibre écologique.

Ces aménagements offrent habitat et nourriture aux oiseaux, insectes et petits mammifères. Ainsi, chaque installation de phytoépuration peut devenir un maillon précieux dans la chaîne d’un écosystème local dynamique.

Mise en œuvre efficace d’un projet de phytoépuration

Pour réussir un projet de phytoépuration, quelques considérations importantes doivent être prises en compte. Avant tout, il est essentiel de respecter les réglementations en matière d’urbanisme et d’environnement, car cela permettra d’assurer la viabilité continue de votre système.

La législation et subventions jouent également un rôle crucial à cet égard. Diverses aides financières sont disponibles auprès des collectivités locales ou régionales pour encourager de telles initiatives écologiques. Une étude approfondie de ces offres peut rendre la mise en place d’un système de drainage plus accessible financièrement.

Critères d’installation

Voici quelques critères clés pour réussir l’implémentation :

- Analyse du besoin et dimensionnement : adaptabilité du système selon le volume d’eaux usées à traiter.

- Choix des plantes requérant peu d’entretien mais résistantes à divers stress environnementaux.

- Entretien régulier : planifier une maintenance basique périodique garantit le bon fonctionnement général.

Quelques exemples concrets de mise en œuvre

À travers le monde, des projets distincts illustrent parfaitement comment la phytoépuration peut transformer positivement son environnement immédiat. Ces initiatives locales démontrent que même de petites actions peuvent avoir un impact significatif sur l’écologie globale.

En France, plusieurs communes rurales ont intégré cette approche afin d’offrir une meilleure gestion locale des ressources hydriques. Cela sert non seulement l’environnement mais également améliore indubitablement la qualité de vie des habitants.

Étude de cas : Communauté écoresponsable

Dans une région sujette au stress hydrique, une communauté pionnière a mis en place un réseau de phytoépuration optimisé. Les résultats obtenus sont encourageants tant pour la nature environnante que pour les riverains directement concernés.

| Avantage observé | Impact mesuré |

|---|---|

| Réduction des eaux usées rejetées | -30% |

| Augmentation biodiversité faunistique | +25% espèces identifiées |

| Diminution coût opérationnel | -20% dépenses |

Questions fréquentes sur la phytoépuration

Quelle surface est nécessaire pour installer un système de phytoépuration ?

La surface nécessaire dépend principalement du nombre de personnes utilisant le système. En général, il faut compter entre 5 et 10 m² par équivalent habitant. Cependant, une étude spécifique doit être réalisée lors de l’étude du sol et de la configuration foncière.

Est-il possible d’obtenir des subventions pour ce type de projet ?

Oui, plusieurs entités locales et régionales offrent des subventions pour promouvoir l’assainissement écologique. Ces soutiens visent à encourager l’adoption de techniques naturelles pour le traitement des eaux usées. Il est conseillé de consulter les offices locaux spécialisés pour en savoir plus sur les opportunités disponibles.

Combien de temps prend l’amortissement d’une installation de phytoépuration ?

L’amortissement d’une installation varie en fonction de nombreux facteurs, incluant la taille, le coût initial et l’efficacité du système. En moyenne, un retour sur investissement peut être attendu entre 5 à 10 ans, sujet aux variations locales de coûts d’exploitation.

Comment gérer l’entretien d’un filtre planté de roseaux?

Le filtre planté de roseaux demande un entretien minimal, surtout dédié à la surveillance des végétaux et à la gestion de la masse végétale. Le nettoyage saisonnier afin d’éviter l’accumulation excessive de sédiments solides garantit un bon fonctionnement durable du système.