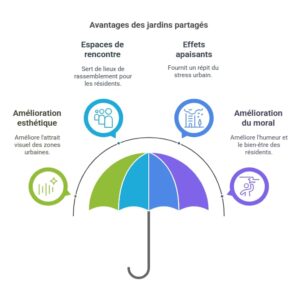

Le jardin participatif est bien plus qu’un simple coin de verdure en milieu urbain. C’est un espace où se rencontrent les habitants, favorisant la convivialité et le lien social. Que ce soit sous forme de jardin partagé, collectif ou communautaire, cette initiative connaît un véritable engouement ces dernières années.

Les avantages du jardin participatif

Convivialité et lien social

Un des premiers avantages du jardin participatif est sans doute la création de liens entre les participants. Les voisins qui ne se connaissaient pas auparavant apprennent à se rencontrer, à échanger et à collaborer autour d’un projet commun. Cette dynamique améliore non seulement la cohésion sociale mais renforce aussi le sentiment d’appartenance au quartier.

La convivialité est au cœur de ce type d’initiative. Organiser des événements comme des ateliers pratiques sur la permaculture ou des fêtes de quartier permet de renforcer encore davantage les relations entre les participants. Ces moments partagés sont précieux pour tisser des liens solides et durables au sein de la communauté.

Gestion commune et écoresponsabilité

Le principe de gestion commune d’un jardin participatif implique que tous les membres soient investis dans les décisions et les tâches quotidiennes. Cela peut aller de l’organisation des plantations à la répartition de l’arrosage ou la gestion des récoltes. Chacun apporte sa pierre à l’édifice selon ses compétences et son temps disponible.

Opter pour un jardin communautaire, c’est également faire un choix écoresponsable. Cultiver des fruits et légumes localement permet de réduire son empreinte carbone, tout en incitant à une consommation plus responsable et durable. De plus, la pratique du compostage collectif aide à diminuer les déchets ménagers et enrichit le sol du jardin.

Comment démarrer un jardin participatif ?

Trouver le terrain idéal

Le point de départ essentiel pour tout jardin associatif est évidemment le terrain. Celui-ci peut être trouvé auprès de la municipalité, qui met parfois à disposition des parcelles inutilisées. Il est aussi possible de trouver un terrain privé appartenant à un habitant prêt à le partager avec d’autres.

Il est important de s’assurer que le lieu choisi bénéficie d’une bonne exposition au soleil et d’un accès facile à l’eau. Une fois le terrain trouvé, il convient de solliciter toutes les autorisations nécessaires pour éviter les désagréments juridiques futurs.

Mobiliser les participants

Avoir un bel espace ne suffit pas ; le succès d’un jardin potager repose sur l’engagement des participants. Il faut donc lancer un appel à participation dans le quartier par le biais de réunions d’information, d’affiches ou via les réseaux sociaux. Plus il y a de monde impliqué, plus les projets peuvent se diversifier.

L’organisation de réunions régulières avec les futurs jardiniers permet de discuter des attentes de chacun et de répartir les rôles. Certains pourront s’occuper de la plantation, d’autres de l’entretien ou de la communication autour du projet. Chaque tâche doit être attribuée selon les compétences et la disponibilité des participants.

Aménager et organiser le jardin

Planification et conception

Une fois le groupe constitué, il est temps de penser à la planification. Concevoir un plan du jardin permet de visualiser l’espace et d’organiser intelligemment les différentes zones : potagers, verger, espace détente, etc. Il est crucial de choisir des cultures adaptées au climat local et aux conditions du sol.

Pour optimiser l’utilisation de l’espace, on peut envisager des techniques telles que la culture en carrés, la rotation des cultures ou la permaculture. Ces méthodes permettent non seulement d’améliorer les rendements mais aussi d’encourager des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement.

Outillage et matériel nécessaire

Un jardin participatif nécessite certains équipements de base. Voici une liste non exhaustive des principaux outils à prévoir :

- Bêches et pelles

- Râteaux et houes

- Arrosoirs et tuyaux d’arrosage

- Composteurs

- Filets et tuteurs pour les plantes grimpantes

Il est recommandé de mutualiser les ressources autant que possible. Par exemple, acheter collectivement un broyeur de végétaux ou une tondeuse peut être une solution économique et pratique.

Activités et animations

Ateliers pédagogiques et éducatifs

Organiser des ateliers pédagogiques est une excellente manière de dynamiser un jardin participatif. Les thèmes peuvent varier : initiation à la permaculture, fabrication de nichoirs pour oiseaux, apprentissage des techniques de compostage, etc. Ces ateliers attirent non seulement les passionnés de jardinage mais aussi ceux qui souhaitent apprendre et participer occasionnellement.

Proposer des activités éducatives pour les enfants est aussi une façon ludique de sensibiliser la jeune génération à l’importance de la nature et du respect de l’environnement. Leur donner des petites tâches adaptées peut les responsabiliser et les intéresser au jardinage.

Événements communautaires

Les événements ponctuels comme les pique-niques, les fêtes de récolte ou les trocs de plantes favorisent toujours la convivialité. Ce sont des moments idéaux pour souder les liens entre les participants et attirer de nouvelles personnes. Ils permettent aussi de mettre en valeur le travail accompli par la communauté.

Lever des fonds grâce à des ventes de produits cultivés ou organisées au sein du jardin est une autre option. L’argent collecté peut ensuite être réinvesti dans des améliorations ou des matériels supplémentaires pour le jardin.

Quelques exemples concrets

Jardin des habitants

En plein cœur de Paris, le jardin des habitants est devenu un modèle de réussite. Créé en 2015, il a su mobiliser une centaine de riverains autour d’un projet commun. On y trouve des carrés potagers, des arbres fruitiers et même une ruche collective. La gestion est totalement partagée et chaque membre s’y investit selon ses compétences. Ce concept innovant a permis non seulement de revitaliser une friche urbaine mais aussi de créer un véritable poumon vert dans le quartier.

Les jardins du soleil levant

À Lyon, les jardins du soleil levant ont vu le jour grâce à une association locale. Ouvert à tous, ce jardin collectif favorise l’inclusion et le partage intergénérationnel. Des ateliers hebdomadaires y sont organisés, attirant petits et grands autour de thématiques variées. Les récoltes sont quant à elles partagées équitablement entre les participants ou redistribuées à des œuvres caritatives locales. Un exemple parfait de solidarité et de gestion durable.

Les défis et solutions

Maintenir l’engagement des participants

Un des défis majeurs d’un jardin participatif est le maintien de l’engagement des participants. Avec le temps, l’enthousiasme initial peut faiblir et certains peuvent se désengager. Pour pallier cela, il est essentiel de diversifier les activités et de proposer régulièrement des nouveautés. Solliciter activement l’avis des membres sur les nouvelles orientations du jardin peut également renforcer leur implication.

Gérer les conflits

Comme dans toute organisation collective, des conflits peuvent surgir. Des divergences sur la manière de gérer le jardin ou la répartition des tâches peuvent parfois créer des tensions. Prévoir des instances de médiation où chacun peut exprimer ses points de vue est crucial pour maintenir une ambiance harmonieuse. Il est aussi utile de poser dès le départ des règles claires et consensuelles.

Le jardin participatif est une aventure enrichissante à bien des égards. Non seulement il contribue à la biodiversité urbaine et à une alimentation plus saine, mais il crée surtout des occasions uniques de rencontres et de partage. Qu’il soit jardin partagé, associatif, ou communautaire, chacun peut y trouver sa place et apporter sa contribution à cet espace de vie collectif. Alors pourquoi ne pas vous lancer dans l’aventure et créer votre propre coin de paradis vert?