À l’heure où les préoccupations environnementales deviennent centrales dans notre société, le jardinage s’impose comme une pratique aux multiples vertus écologiques. Bien plus qu’un simple loisir, il représente une forme d’engagement concret pour la préservation de notre planète. Le jardinier moderne se trouve ainsi à la croisée des chemins entre tradition ancestrale et innovations écologiques, entre plaisir personnel et responsabilité collective. Nous allons explorer les nombreuses facettes du jardinage écologique et comment cette pratique peut contribuer significativement à la protection de notre environnement.

Le jardinage écologique : principes fondamentaux

Comprendre l’écosystème du jardin

Un jardin, même de taille modeste, constitue un véritable écosystème. La première démarche du jardinage écologique consiste à observer et comprendre les interactions complexes entre le sol, les plantes, les insectes et autres organismes vivants qui l’habitent. Cette vision holistique permet d’appréhender le jardin comme un tout où chaque élément joue un rôle essentiel.

Le sol représente la base fondamentale de cet écosystème. Loin d’être un simple support inerte, il abrite une biodiversité foisonnante : bactéries, champignons, vers de terre et autres micro-organismes qui contribuent à sa fertilité. Un sol vivant et équilibré est la garantie de plantes robustes, moins vulnérables aux maladies et aux ravageurs.

Les principes de la permaculture appliqués au jardin

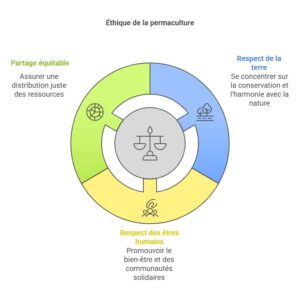

La permaculture offre un cadre conceptuel particulièrement pertinent pour le jardinage écologique. Développée dans les années 1970 par Bill Mollison et David Holmgren, cette approche s’inspire des écosystèmes naturels pour concevoir des systèmes agricoles productifs et durables.

Parmi ses principes fondamentaux figure la création de guildes végétales, ces associations de plantes complémentaires qui s’entraident mutuellement. Par exemple, la célèbre trinité amérindienne des « trois sœurs » – maïs, haricot et courge – illustre parfaitement ce concept : le maïs sert de tuteur au haricot qui, en retour, fixe l’azote dans le sol, tandis que la courge, par son feuillage étalé, limite la croissance des adventices et maintient l’humidité du sol.

La permaculture valorise également la diversité sous toutes ses formes – diversité des espèces, des habitats, des fonctions – comme garantie de résilience face aux perturbations. Un jardin-forêt, avec ses différentes strates végétales (des arbres aux plantes couvre-sol), représente l’application la plus aboutie de ce principe.

Pratiques écologiques au quotidien

La gestion de l’eau, ressource précieuse

Face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, la gestion économe de l’eau devient primordiale. Le jardinage écologique propose diverses stratégies pour réduire sa consommation tout en assurant le bon développement des plantes.

La récupération des eaux de pluie constitue une première mesure simple et efficace. Un système de collecte relié aux gouttières permet de stocker cette ressource gratuite pour l’utiliser lors des périodes sèches. Cette eau, naturellement douce et à température ambiante, convient parfaitement aux plantes.

Le paillage représente une autre pratique incontournable. En couvrant le sol de matériaux organiques (paille, feuilles mortes, tontes de gazon séchées), on limite considérablement l’évaporation et maintient ainsi l’humidité du sol.

Ce paillage offre de surcroît d’autres avantages écologiques :

- il freine la croissance des adventices,

- protège le sol des intempéries

- et, en se décomposant, enrichit le sol en matière organique.

L’arrosage lui-même gagne à être repensé :

- privilégier l’arrosage au pied des plantes plutôt que par aspersion,

- intervenir tôt le matin ou en soirée pour limiter l’évaporation,

- adapter les quantités aux besoins réels des plantes.

Des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, faciles à mettre en place, permettent d’optimiser encore davantage la distribution de l’eau.

Compostage et recyclage des déchets verts

Le compostage représente un pilier du jardinage écologique. Cette pratique transforme les déchets organiques (épluchures de cuisine, tontes de gazon, feuilles mortes) en un amendement précieux pour le sol. Le compost ainsi produit améliore la structure du sol, favorise l’activité biologique et apporte les nutriments nécessaires aux plantes, rendant superflu le recours aux engrais chimiques.

Au-delà du compostage traditionnel, d’autres techniques permettent de valoriser les déchets verts. Le lombricompostage, particulièrement adapté aux petits espaces urbains, utilise des vers pour décomposer rapidement la matière organique. Le mulching consiste à laisser sur place les tontes de gazon finement hachées, qui se décomposent directement sur la pelouse. Quant aux branches et tailles de haies, elles peuvent être broyées pour servir de paillis ou être incorporées au compost.

Ces pratiques s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire où rien ne se perd, tout se transforme. Elles permettent de réduire significativement le volume de déchets à traiter par la collectivité tout en produisant une ressource précieuse pour le jardin.

L’abandon des pesticides et engrais chimiques

L’utilisation de produits chimiques de synthèse va à l’encontre des principes du jardinage écologique. Ces substances nuisent à la biodiversité, perturbent les équilibres naturels et peuvent présenter des risques pour la santé humaine.

Pour protéger ses cultures sans recourir aux pesticides, le jardinier dispose d’alternatives nombreuses et efficaces. La prévention constitue la première ligne de défense :

- choisir des variétés résistantes adaptées au climat local,

- pratiquer la rotation des cultures,

- favoriser la biodiversité pour attirer les auxiliaires naturels (coccinelles, chrysopes, oiseaux insectivores).

Des préparations naturelles à base de plantes peuvent compléter ce dispositif :

- purin d’ortie,

- décoction de prêle,

- infusion d’ail.

Ces préparations, faciles à réaliser soi-même, renforcent les défenses naturelles des plantes ou exercent une action répulsive sur certains ravageurs.

Quant à la fertilisation, le compost et les engrais verts (phacélie, moutarde, trèfle) offrent une alternative écologique aux engrais chimiques. Ces solutions naturelles nourrissent le sol et les organismes qui l’habitent, plutôt que de simplement apporter des nutriments directement assimilables par les plantes.

Biodiversité et jardinage écologique

Créer des habitats diversifiés

La préservation et l’enrichissement de la biodiversité constituent des objectifs majeurs du jardinage écologique. En multipliant les habitats, le jardinier peut accueillir une faune variée qui contribuera à l’équilibre de son écosystème.

Une mare, même de petite taille, attire rapidement une vie aquatique foisonnante : libellules, grenouilles, tritons. Ces amphibiens et insectes participeront activement à la régulation des populations de limaces et autres ravageurs.

Un tas de bois mort ou de pierres offrira refuge à des auxiliaires précieux comme le hérisson, grand consommateur de limaces, ou les carabes, prédateurs de nombreux insectes nuisibles. Une haie diversifiée composée d’essences locales (aubépine, sureau, noisetier) fournira abri et nourriture à de nombreux oiseaux insectivores.

Ces aménagements, simples à réaliser, transforment le jardin en véritable réserve de biodiversité où les équilibres naturels se rétablissent progressivement, limitant ainsi les interventions du jardinier.

Choisir des plantes adaptées et favoriser les espèces locales

Le choix des plantes revêt une importance capitale dans une démarche écologique. Privilégier des espèces adaptées au climat et au sol locaux permet de réduire considérablement les besoins en eau et en traitements.

Les plantes indigènes présentent de nombreux avantages : parfaitement adaptées aux conditions locales, elles sont généralement plus résistantes aux maladies et aux ravageurs de la région. Elles entretiennent également des relations étroites avec la faune locale, offrant nectar et pollen aux insectes pollinisateurs ou baies et graines aux oiseaux.

Sans exclure totalement les espèces exotiques qui peuvent enrichir la diversité du jardin, il convient d’être vigilant face aux plantes potentiellement invasives. Certaines espèces ornementales, comme la renouée du Japon ou le buddleia, peuvent échapper au jardin et menacer les écosystèmes naturels environnants.

Les auxiliaires du jardin : insectes, oiseaux et autres alliés

Un jardin écologique fourmille d’alliés naturels qui contribuent à son équilibre. Les insectes pollinisateurs – abeilles, bourdons, papillons – assurent la reproduction de nombreuses plantes à fleurs et arbres fruitiers. Sans leur action, pas de fruits ni de graines.

D’autres insectes, comme les coccinelles, les syrphes ou les chrysopes, sont de redoutables prédateurs de pucerons et autres ravageurs. Une seule larve de coccinelle peut consommer jusqu’à 150 pucerons par jour !

Les oiseaux insectivores participent également activement à la régulation des populations d’insectes :

- mésanges,

- rouges-gorges,

- fauvettes…

Un couple de mésanges avec ses petits peut consommer jusqu’à 18 000 chenilles pendant la période de nidification.

Pour attirer ces précieux auxiliaires, le jardinier peut mettre en place diverses structures : hôtels à insectes, nichoirs pour oiseaux, points d’eau. Il veillera également à leur offrir le gîte et le couvert tout au long de l’année en plantant des espèces à floraison échelonnée et en conservant quelques zones « sauvages » non tondues.

Le jardin écologique comme espace nourricier

Le potager biologique : produire ses légumes sainement

Le potager biologique représente l’application par excellence des principes du jardinage écologique à la production alimentaire. Il permet de récolter des légumes savoureux et sains tout en préservant l’environnement.

Les techniques évoquées précédemment (compostage, paillage, associations de plantes) trouvent ici toute leur pertinence. S’y ajoutent des pratiques spécifiques comme la rotation des cultures, qui consiste à ne pas cultiver deux années de suite des plantes de la même famille au même endroit. Cette rotation permet de rompre les cycles des maladies et ravageurs spécifiques tout en équilibrant les prélèvements de nutriments dans le sol.

Le choix des variétés joue également un rôle très important. Les variétés anciennes ou paysannes, outre leur diversité gustative souvent remarquable, présentent généralement une meilleure adaptation aux conditions locales et une plus grande résistance naturelle aux maladies que les hybrides commerciaux standardisés.

Conserver et échanger les semences

La pratique des semences paysannes s’inscrit pleinement dans une démarche de jardinage écologique. En récoltant et conservant ses propres graines, le jardinier participe à la préservation de la biodiversité cultivée, menacée par la standardisation des variétés commerciales.

Cette autonomie semencière présente de multiples avantages : économies financières, adaptation progressive des variétés au terroir local, indépendance vis-à-vis de l’industrie semencière. Elle crée également du lien social à travers les bourses d’échanges et grainothèques qui se multiplient aujourd’hui.

Pour les débutants, certaines plantes se prêtent particulièrement bien à cette pratique : tomates, haricots, pois, laitues. D’autres, comme les choux ou les carottes, nécessitent des techniques plus élaborées pour éviter les croisements indésirables.

Les arbres fruitiers et petits fruits : un investissement durable

Les arbres fruitiers et arbustes à petits fruits constituent un excellent investissement pour le jardin écologique. Une fois bien établis, ils produisent pendant de nombreuses années avec relativement peu d’entretien.

Les formes palissées (espaliers, cordons) permettent d’intégrer des fruitiers même dans les petits jardins. Les variétés anciennes locales, parfaitement adaptées au terroir, offrent souvent une meilleure résistance aux maladies que les variétés commerciales modernes.

La diversification des espèces et des variétés présente plusieurs avantages : elle étale la production sur une longue période, limite les risques en cas de problème sur une espèce particulière et favorise la pollinisation croisée nécessaire à de nombreux fruitiers.

Le jardinage écologique en milieu urbain

Balcons et terrasses : des mini-jardins écologiques

L’absence de jardin ne constitue pas un obstacle insurmontable pour pratiquer un jardinage respectueux de l’environnement. Balcons et terrasses peuvent accueillir de véritables écosystèmes miniatures qui participent à la biodiversité urbaine.

Les plantes mellifères en pots attirent les insectes pollinisateurs :

- lavande,

- romarin,

- sauge,

- bourrache…

Un petit potager en contenants peut fournir aromates, salades et même tomates ou courgettes. Des plantes grimpantes comme le lierre, le chèvrefeuille ou la vigne vierge créent des zones de fraîcheur et servent d’abri aux oiseaux.

Des techniques adaptées permettent d’optimiser ces espaces restreints : cultures verticales, superposition des contenants, choix de variétés compactes. Le lombricompostage trouve ici toute sa pertinence pour recycler les déchets organiques de la cuisine en un terreau riche.

Jardins partagés et initiatives collectives

Les jardins partagés, qui se multiplient dans nos villes, constituent des laboratoires d’expérimentation pour le jardinage écologique. Ces espaces collectifs favorisent les échanges de pratiques et de savoirs entre jardiniers de tous horizons.

Au-delà de leur fonction productive, ces jardins remplissent de multiples rôles : création de lien social, éducation à l’environnement, amélioration du cadre de vie urbain. Ils contribuent également à la préservation de la biodiversité en ville en créant des corridors écologiques et des refuges pour la faune.

D’autres initiatives collectives émergent : les incroyables comestibles qui transforment des espaces publics en lieux de production alimentaire partagée, les jardins-forêts urbains qui recréent des écosystèmes forestiers comestibles, ou encore le verdissement participatif des pieds d’arbres et autres interstices urbains.

Végétalisation des toits et murs

La végétalisation des surfaces verticales et horizontales représente un enjeu majeur pour l’écologie urbaine. Toits et murs végétalisés offrent de multiples bénéfices environnementaux : isolation thermique des bâtiments, régulation des eaux pluviales, atténuation des îlots de chaleur urbains, captation des particules polluantes.

Si certaines réalisations nécessitent une expertise technique et des investissements conséquents, des solutions plus accessibles existent pour le particulier. Une treille de vigne ou de glycine contre un mur ensoleillé, des plantes grimpantes à crampons comme le lierre sur un mur ombragé, des bacs plantés sur un toit-terrasse constituent autant de moyens simples de végétaliser son habitat.

Le jardinage écologique, un engagement pour l’avenir

Le jardinage écologique dépasse largement le cadre d’une simple activité de loisir. Il constitue un véritable engagement citoyen face aux défis environnementaux contemporains : dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution des sols et des eaux.

À l’échelle individuelle, chaque jardin écologique représente un îlot de biodiversité qui contribue à la préservation des espèces. Collectivement, ces espaces forment un maillage essentiel pour la survie de nombreux organismes, notamment les insectes pollinisateurs en déclin dramatique.

Au-delà de ses bénéfices environnementaux, le jardinage écologique offre de multiples satisfactions personnelles : reconnexion avec les cycles naturels dans un monde de plus en plus artificialisé, plaisir de consommer des produits sains cultivés par ses soins, bien-être physique et mental procuré par l’activité au grand air.

Le jardinier écologique se fait ainsi le gardien d’un patrimoine vivant qu’il contribue à enrichir et à transmettre aux générations futures. Son jardin, si modeste soit-il, participe à la grande œuvre collective de préservation de notre planète. À l’heure où l’avenir semble parfois inquiétant, cette forme d’engagement concret et positif porte en elle les graines d’un monde plus durable.