Et si Paris, la ville lumière, était le grand miroir de sa population ? Et si cette volonté de faire pousser des liens sociaux prenait vie dans un projet qui permettrait à tous les habitants d’y contribuer ? Le jardin partagé est la solution idéale pour rassembler les riverains autour d’une initiative collective et durable. Quand une main verte se joint à une autre, un quartier peut devenir un lieu où chacun a sa place.

Cette fois-ci, c’est en France que ce concept innovant sera mis à l’essai : découvrez comment le jardin partagé va bientôt relier les différentes cultures urbaines grâce à un réseau unique d’espaces verts sans limites !

Histoire du jardin partagé

Le concept de «jardin partagé» est apparu en France à la fin des années 1980. A l’origine, c’est-à-dire avant que ce terme ne soit même inventé, les habitants des quartiers populaires se sont réunis pour échanger leurs graines et leurs connaissances sur le jardinage et, petit à petit, l’idée d’un jardin partagé est née.

À travers le temps, ce concept a évolué et a été adopté par des villes telles que Paris. Des groupes se sont formés pour prendre en charge la gestion des jardins communautaires et promouvoir les liens sociaux entre voisins.

Selon un rapport publié par l’Association Potager partagés de France (APF), cette tendance se poursuit depuis plus de 25 ans et aujourd’hui les Français sont plus motivés que jamais à créer des jardins communautaires pour améliorer leur qualité de vie et renforcer les liens sociaux au sein de leurs quartiers.

Origine du jardin partagé

Au cours des années 1990, les habitants des banlieues françaises commencent à s’intéresser aux pratiques traditionnelles de jardinage en commun. Lors d’une visite pour classer les maisons inhabitables et délabrées, un groupe dirigé par Pierre Rabhi remarque une parcelle vide qui semble être restée sans surveillance pendant un certain temps.

Sans hésiter, ils commencent à planter des légumes, récoltent leurs graines et utilisent l’espace oublié pour créer un potager.

Bientôt, d’autres terrains situés sur les anciennes usines abandonnées ou sur les terrains vacants autour desquels personne ne souhaite payer impôts fonciers sont également utilisés comme lieux de culture communautaire. La popularité grandissante de cette pratique entraîne une augmentation significative des projets participatifs basés sur la permaculture franchissant la barrière transversale entre activités agricoles et espaces verts urbains.

Évolution du jardin partagé

Depuis sa naissance en France dans les années 1990, le concept de «jardin partagé» a connu une croissance considérable et a été adoptée par de nombreuses villes dont Paris. Une recherche menée par l’APF a montré que plus de 40 % des ménages français sont impliqués dans au moins un projet partagé de jardinage et qu’ils font régulièrement des récoltes.

Cette pratique s’est étendue à d’autres pays européens et, plus récemment, aux États-Unis, où un certain nombre d’initiatives a vu le jour ces dernières années. Dans les grandes villes américaines, on assiste à une forte demande pour des espaces verts urbains accessibles qui peuvent être utilisés par la population locale pour encourager le jardinage communautaire et l’aménagement paysager public.

L’impact des jardins partagés

Les jardins partagés sont désormais largement reconnus comme une solution viable pour promouvoir le bien-être local et créer des liens entre les habitants des zones urbaines. Les projets participatifs sont également considérés comme un moyen efficace d’améliorer la qualité de vie en favorisant l’accès à des produits frais locaux, en réduisant les déchets alimentaires et en stimulant la biodiversité.

En outre, ces initiatives ont le potentiel de rapprocher les habitants des différentes communautés et cultures ainsi que de promouvoir l’interaction intergénérationnelle. Les activités proposées dans ce cadre permettent aux personnes impliquées de cultiver des liens importants et durables tout en apprenant à travailler ensemble sur des projets communs.

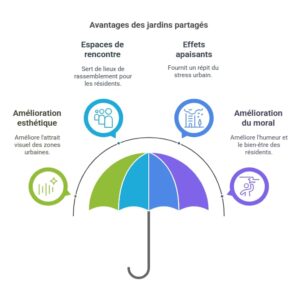

Les avantages des jardins partagés

Les jardins partagés constituent un excellent moyen de favoriser la santé, le bien-être individuel et social, la biodiversité, et l’activisme politique ainsi que le développement durable. Ces programmes sont conçus pour offrir à tous un accès facile aux fruits et légumes frais locaux et offrir aux participants la possibilité de bricoler ou de se connecter avec la nature tout en renforçant les liens entre voisins.

Amélioration de la qualité de vie

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens se tournent vers les jardins partagés est qu’ils représentent une solution pratique pour améliorer la qualité de vie. Beaucoup de familles pauvres ne peuvent pas se permettre d’acheter du bio ou même du fait maison.

Un jardin partagé permet donc aux personnes concernées d’avoir accès à des produits frais sans avoir à payer plus cher.

Le fait d’avoir accès à des produits frais est également bénéfique pour la santé car les légumes riches en nutriments peuvent réduire le risque de problèmes cardiaques et de diabète. En outre, le jardinage peut être un excellent moyen de favoriser l’activité physique et de rester actif.

Augmentation de la biodiversité

Les jardins partagés sont également un bon moyen d’améliorer la biodiversité dans un quartier. Les espaces verts offrent aux animaux sauvages (oiseaux, insectes, mammifères, etc) un abri et une source de nourriture tout au long de l’année. Ces habitats permettent également aux plantes indigènes de se reproduire et à certaines espèces en voie de disparition de survivre.

De plus, planter des arbres et des fleurs aident à améliorer la qualité du sol et du climat et favorise la production d’oxygène nécessaire pour vivre. Enfin, ces jardins participatifs contribuent également à lutter contre l’urbanisation galopante en fournissant à la population urbaine des espaces suffisants pour profiter du plein air.

Renforcement des liens sociaux

En plus d’être bénéfiques pour la biodiversité, les jardins partagés sont considérés comme une excellente opportunité pour renforcer les liens entre les habitants des communautés locales. Ces programmes mettent en contact des personnes qui ne se seraient sans doute pas autrement rencontrées et donnent l’occasion à chacun d’apprendre ensemble et d’améliorer leurs compétences.

La pratique du jardinage collectif permet également de développer une conscience politique plus forte ainsi que des comportements plus responsables concernant leur communauté et leurs ressources naturelles. Adhérer à un groupe communal permet aux participants d’investir un peu plus sur le long terme, ce qui rend plus facile le maintiende liens sociaux durables.

Comment créer un jardin partagé ?

Créer un jardin partagé n’est pas chose facile mais il existe quelques étapes simples que tout porteur de projet devrait appliquer afin que son initiative soit couronnée de succès.

Trouver un terrain

Le premier pas vers la création d’un jardin partagé est trouver un terrain adaptable pour votre projet collectif. Si vous avez besoin d’une parcelle vide, vous pouvez contacter des propriétaires et leur demander s’ils peuvent vous en offrir une.

Vous pouvez également rechercher des terrains vacants ou à faible occupation.

Une fois que vous avez trouvé un site approprié, vous devez déterminer si la terre est bonne pour le jardinage. Si elle est trop inondée, trop seche ou très caillouteuse, vous devrez apporter des modifications afin qu’elle soit utilisable.

Réunir les habitants

Le prochain pas consiste à rassembler les habitants du quartier pour créer un groupe qui prendra en charge le jardin partagé. Pour informer les gens du projet et obtenir leur adhésion, il convient notamment d’organiser des réunions publiques sur place afin de leur présenter les objectifs et de recueillir leurs idées.

Créer un projet collectif

Une fois que votre association a été créée, vous devrez coordonner les actions et planifier les activités communautaires. Travaillez ensemble pour créer une liste d’action et déterminer comment contribuer au projet tout en assurant son indépendance.

Obtenir le soutien des autorités locales

Lorsque votre groupe est prêt à se lancer dans le projet, trouver des subventions ou des aides extérieures peut être utile pour financer les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Les conseils municipaux représentent souvent une bonne source d’aide financière et technique pour l’aménagement paysager public.

Enfin, c’est important de mettre en place un système de communication entre les participants et de faire part de votre projet aux médias locaux afin que toutes les personnes impliquées soient conscientes de la contribution qu’elles peuvent apporter.

Les jardins partagés constituent une excellente occasion pour améliorer la qualité de vie locale, augmenter la biodiversité et renforcer les liens sociaux entre voisins.